为什么在广东“混”了18年,还不会讲粤语?

昨天接小孩放学回家路上,女儿问了我一个灵魂问题,为什么我们家都在说普通话?是啊,老T全家人都来自湖南同一个县,但自从到了广东,都自觉说上了普通话,特别是老T自己,来广东18年,也整整说了18年普通话,总感觉哪里怪怪的。

让人头疼的湖南话

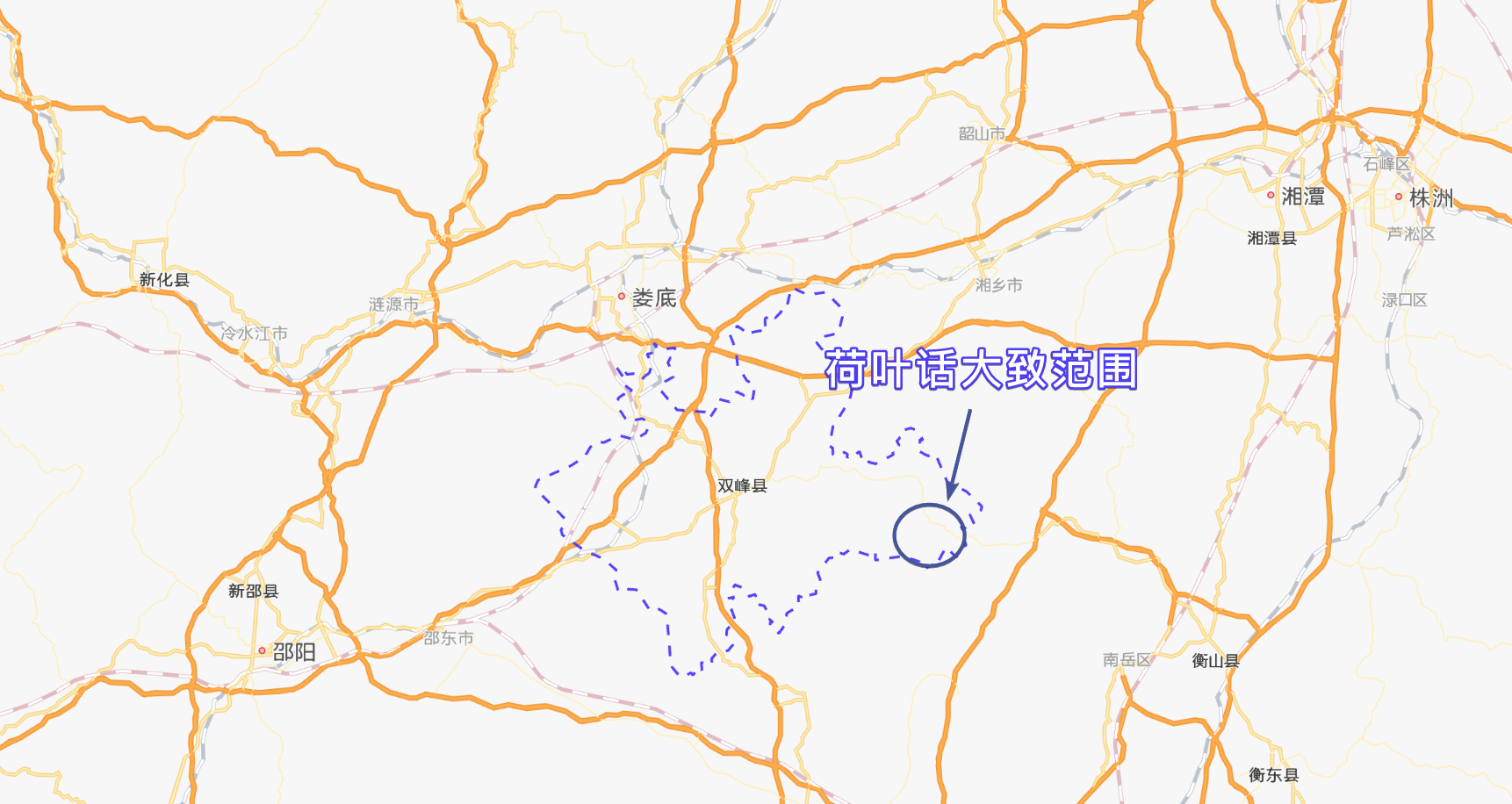

老T回想自己的语言学习经历,从小自己家里就只会说一种话,名字就叫“土话子”。当老T准备读小学的时候,父母考虑到当时村小学唯一的一名小学老师只会“土话教学”,于是将老T送到乡里的中心小学上学。也是在这里,老T才正式开始接触普通话,也知道了“土话子”的另一个名称“荷叶话”。

这个“荷叶话”的形成时间已不可考,但老T曾在唐浩明的《曾国藩全集》中见到书中关于曾国藩讲话的描述,说曾国藩在北京生活过 10 多年,也学了些北京话,但平常在湘军中,主要还是讲“荷叶话”,在外则带一点北方口音,便于别人听懂。这也间接说明“荷叶话”这种方言,也算是比较稳定传承几百年。但讲白了,这个“荷叶话”仅限于大半个荷叶乡镇的范围,再走远一点,相互沟通起来也费劲。以至于,曾国藩弟弟曾国荃在募兵时提出“ 不独尽用湘乡人,且尽用屋门口周围十余里内之人。”这个“屋门口周围十余里内”大概就是“荷叶话”能覆盖的最广范围。

到老T上初中时,已经感觉校园里的口音开始怪起来。最典型的就是老T自己的名字,有的人读成这样,有的人读成那样。类似于“泽”这个字,在我们乡里,有的片区读成“jaak”,有的读成“zeek”,有的读成“qiia”。因为这种发音的不同,进而关联、演化出一系列“绰号”就屡见不鲜了,这也给老T童年带来不小的阴影。

15岁那年,老T第一次到县城开始上高中,一出汽车站就一脸懵,这地方的人都讲的是什么“鸟语”。不仅别人讲的我听不懂,我讲的别人也听不懂。没办法,老T只能启用在学校上课时学的“塑料普通话”跟人沟通,但人家往往投过来怪异的眼神:明明一看就是乡下人,居然还说起了普通话。

正是在这场“乡里话”与“县城话”的碰撞中,让老T经常感受另一种“歧视”,这种歧视,还不像县城对乡村的优越感,而是来自对话过程中,因“沟通不能”所带来的负面情绪:“一个县城的人居然要为乡下人主动切换语言频道。”

没办法,打不过只能加入,老T就是在这种环境中,开始学习这个“县城话”(这种话通常叫“永丰话”或者更“拌蛮”一点可称之为“双峰话”,以县之名行县城之实,类似于“广东话”“粤语”通常指的就是“广州白话”,忽略了粤东西北各种方言区别)。当年与老T一样,远道而来县城读书的其他乡镇的同学们,也都纷纷加入学习“双峰话”的行列,不然这场同县各乡镇方言之间的“对碰”,除了徒增内耗,真是没有任何意义。

不过,即便老T高中在县城待了几年,但如今回想起来,我讲的那口“双峰话”依然没几个双峰人能听懂。因为老T当年“投机取巧”只学了个“双峰话”的发音腔调,但具体的字词,依然是沿用“荷叶话”的固定说法。以至于最近这些年再去县城时,已经不敢“班门弄斧”,一律改说普通话。

特别是结婚后,虽然夫妻两人都来自同一个县,但由于妻子老家是另一个乡镇的,平常“鸡同鸭讲”很难受,最后只能一起用上了普通话,双方父母过来后,也都是如此。以至于现在两个小孩回到老家时,不管是我们镇上的“荷叶话”还是外婆家那边的“土话”都听不懂,县城那个话,对他们来说更是像听“外语”一般。

与湖南话差异很大的广东话

18年前,老T到广东读大学开始接触“粤语”。经过一段时间熟悉,老T想着这粤语其实跟湘语也没多大区别,很多日常所用的字词都差不多,只是发音腔调不一样罢了。于是将自己在高中学“双峰话”的经验搬出来,把“粤语”理解为另一种腔调的“双峰话”,学着将自己的“荷叶话”重新按照粤语语调转述出来。结果,显然是差的是有点远,不仅自己讲起来十分别扭,别人听着也更加难受。

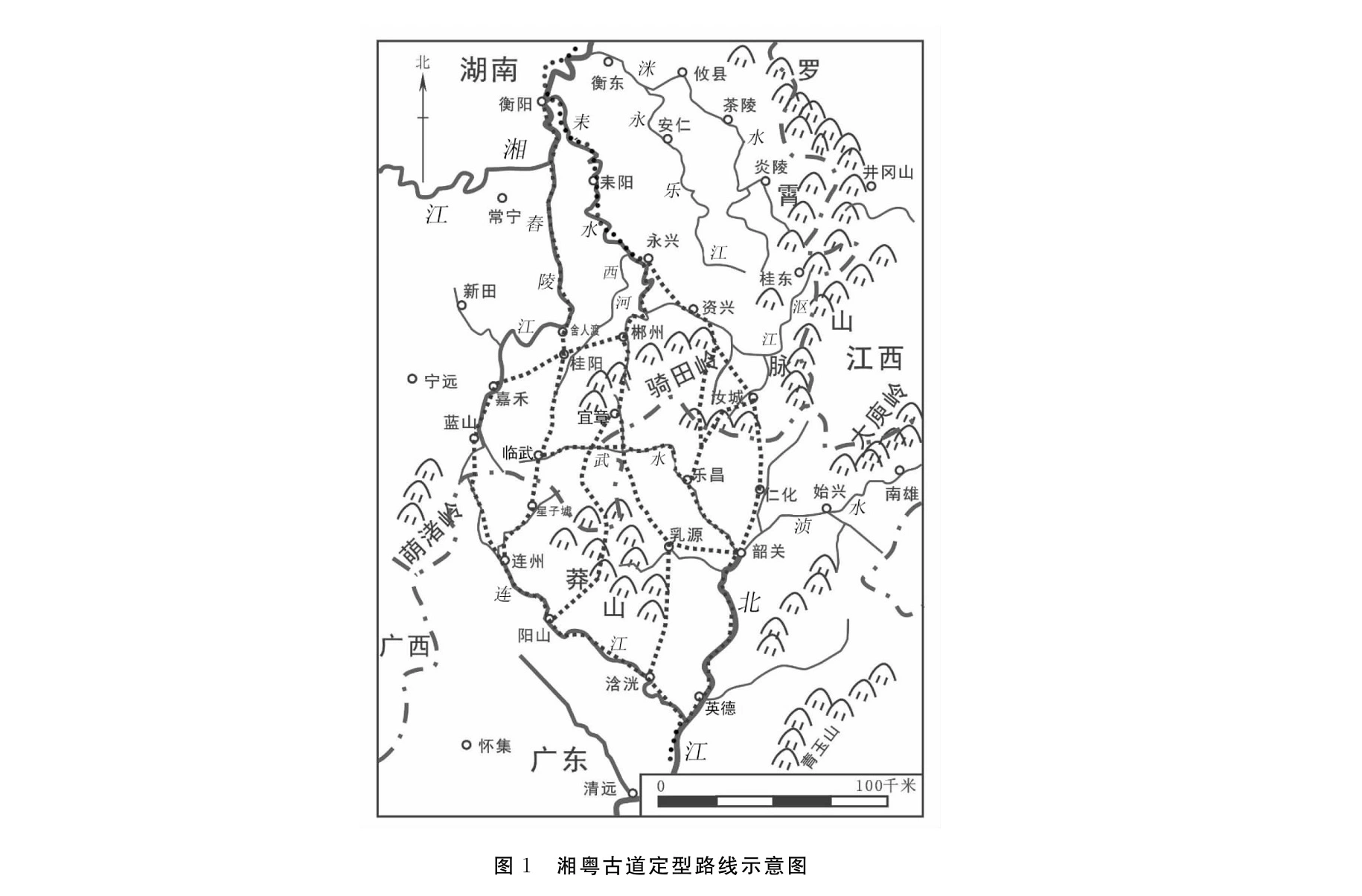

这过程中老T一直在想一个问题,这广东话跟湖南话差别真的很大吗?从历史来看,广东跟湖南相邻,自战国时期就同属楚国,汉唐时,长安、洛阳到岭南,都是经湖南往来(只是南宋之后,首都搬到东南,才改道江西)。例如,韩愈为到广东来,五次经过郴州,也在“船到郴州止,马跑郴州死”的湘粤古道上,留下了“文公走马”的故事。五代之后,江西移民大量迁往湖南、广东,像老T家祖上就是后唐同光二年(924年)从江西迁到湘乡的,而广东人的家谱,很多都声称源自南雄珠玑巷,实际上也是经江西迁广东的。按道理来说,湘赣粤的方言,区别就不会大到哪里去才对。

不过老T又想起曾经看过的另一个故事,话说当年曾国荃攻破天京后,抓获了洪秀全的哥哥洪仁达。结果因为洪仁达从小只会种田,不懂官话,更听不懂曾国荃的“湘乡官话”,只晓得讲一口“花县土话”,曾国荃没办法,只能找来“松王”陈德风做翻译,而陈德风这个人其实也不是广东人,而是广西桂平人,但还是顺利完成了翻译任务。从这个故事也看出,起码在19世纪,一个湖南人想跟广东人对话,也是不容易,得找广西人在中间当翻译。

得益于广东的开放性和包容性,老T在大学期间,其实只短暂自学过一阵粤语,大多数时候在学校还是跟同学说普通话。以至于后来参加工作后,一直没能改过来,直到现今也是如此。

为什么学不好广东话

要说老T没认真学过广东话,这也不客观。老T家里各种广东话学习的书籍没有10本也有8本,翻了不知道多少遍,并且在现实中,不管是广府各个片区的白话、粤西土话甚至夹杂点客家话的口音,也都是能听得懂。但要让老T说得很标准,就很难了。

一个重要原因也就是前边提到的,老T在讲粤语的过程中,总是会不自觉的代入当年学习“双峰话”的经历,自然而然的将“粤语”说成另一种腔调的方言,无视粤语中一些约定俗成的表达方式。例如:最简单的“冇”字,在湖南和广东都表达“没有”的意思,所以老T理所当然地把“冇事”“冇得”“有冇”等湖南的表达方式往“粤语”里凑,结果说出来的“有冇事我可以帮到你”“哩单野冇得搞手”“今日我冇空”,都弄得别人一头雾水,虽然也能大概理解老T说的是啥,但跟广东本土话的表达方式,确实差的有点远。

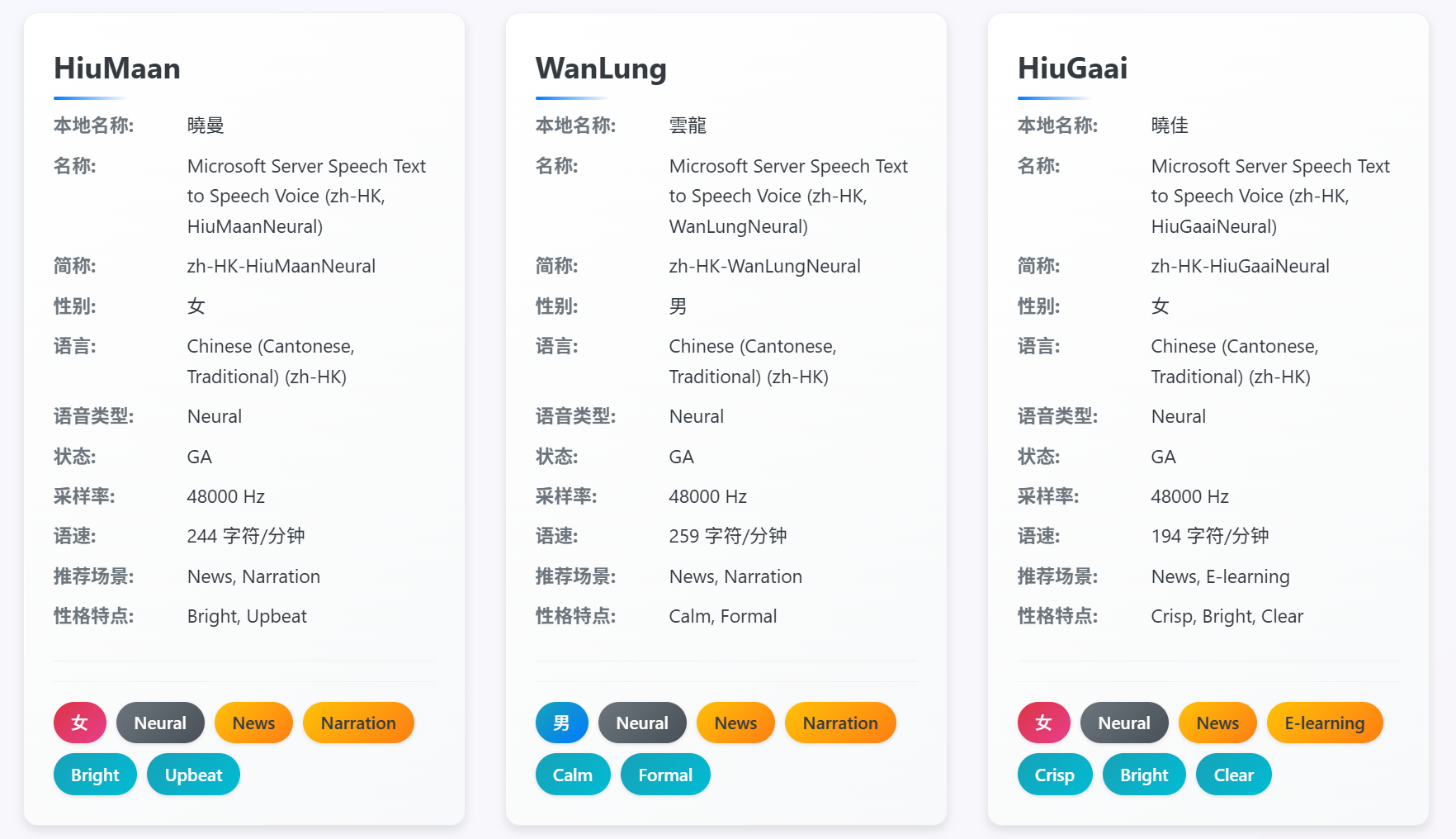

第二个原因就是容易将书面语与生活语言混用。多年来,老T一直从事法律工作,大多数时候,用普通话也就够了,少数时候需要用到粤语的,也都是直接将书面语言用粤语发音读出来。特别是多年法律职业的敏感性,让老T始终觉得,如果不能准确将书面文字一字不差地表达出来,很可能造成别人误解,“原文照读”这种方式也就自然而然成了习惯。另外,这也与老T早年学粤语时走的“歪路”有关,老T在刚参加工作那会,在珠三角一个偏远小镇上班,曾通过“听书”(手机 TTS 文本转语音)的方式自学粤语,但不管是听小说还是听正经书籍, TTS 朗读都是完全基于书面语言而来,久而久之,老T的耳朵和嘴巴也习惯了这种讲法。

还有一个问题是,老T偶尔在遇到不会用粤语读的字词时,很容易无意识的将这些字词发音切换到“双峰话”的音调上。有点像做 PPT 时,好不容易选到一款好看的字体,结果发现其中有几个字在这个字体中没有,然后 PPT 上自动显示了“仿宋体”的感觉。更加麻烦的是,老T学的“双峰话”本就是个“残次品”,没能形成真正的语言能力,只是一种模糊的“发音印象”。结果,这种替换非但无效,还造成了双重失真:既偏离了目标语(粤语),也不是真实源语(书面语言),更非真正的双峰话。

未来将如何

最近这些年,老T回到老家镇上时,无论是超市收银员、加油站员工、街上商铺老板,似乎很多人都开始说普通话。有时候,就算我主动切换回“荷叶话”跟他们沟通,他们也还是会讲普通话。特别是见到一些亲戚家的小孩子,几乎每个人都开始讲上了普通话。

今年大年初一晚上,老T的车胎在从邵东亲戚家回荷叶的路上扎了个大钉子,由于路途较远,在途经双峰县城时,老T在看到一家路边的修理店还亮着灯时,果断选择补胎。但讲实话,大年初一这时间,也怕“宰客”太狠,特别是车辆还是广东牌照,于是只能让老婆先下车,用她那口稍微流利点的“双峰话”去沟通,结果,喔嚯,这老板全程都讲普通话。搞的老T都有点“以小人之心度君子之腹”的感觉。

现在回头想想,15岁那年,老T就靠那点“塑料普通话”和全县同学开始交流。后来闯荡广东、走南闯北,靠的仍是乡村老师教的这点“塑料”底子。所以当女儿问“为啥家里说普通话”时,老T脱口而出:“因为普通话是现代标准汉语。”

两千三百多年前,楚威王熊商将岭南纳入楚国版图,推行“楚制”;百余年后的秦朝,更以“车同轨、书同文”一统天下;此后的王朝,皆推行各自的“官话”,只为铺就一条沟通的坦途。到了近代,大规模的人口流动,让十四亿人共拥一套语言标准成为必需。这标准语,或许无法承载乡音最醇厚的韵味,却实打实是柴米油盐、人情世故得以顺畅流通的基石。