为什么我们很少接到民调电话?

最近我妈接到了一个自称“全省平安建设满意度调查”的电话,前两次都没接,直到第三次才拿起。她还打电话问我是不是诈骗。作为一名法律工作者,老T对这个事情倒是知情,自己前几年在带小孩去医院检查时,也曾被“调查”过,但毫无疑问,这种民意调查,在国内似乎还是个“稀罕事”,相比经常看到国外新闻中各种民调数据,可以说感知确实不那么深,如果不是自己和家人这两次被“调查”经历,还真不知道国内有这种“民调”。

被“调查”是什么感受?

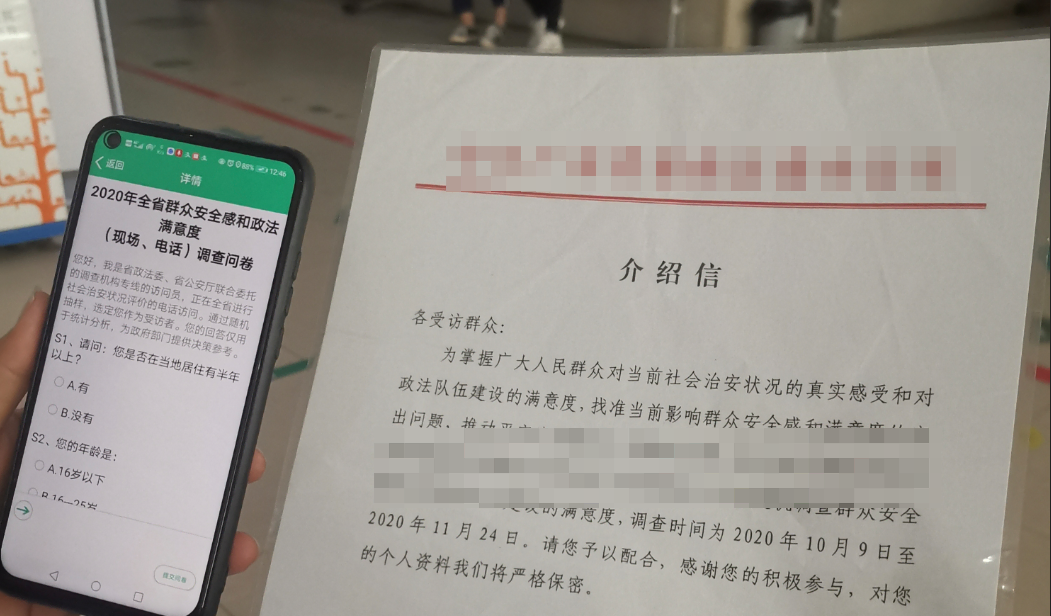

老T从手机相册翻出2020年那次被“调查”时拍摄的照片,回想起当时的经历,最印象深刻的就是调查人员拿着一张“过塑”的介绍信出来先介绍自己。

这种“过塑”的介绍信,老T以往只在火车站和火车上见到过,一些看起来跟普通人别无二致的人,拿着一份“过塑”后被揉搓得皱皱巴巴的纸,直接递到人眼前,然后打着手势表明自己是聋哑人,想要乞讨。老T最开始也给过五块、十块的,但见得多了,感觉这种事情诈骗嫌疑就挺重,后来再遇到就采取直接“无视”的态度。但讲白了,这种体验真的纠结,不确定事情到底真不真实,如果对方真是需要帮助的话,是否就给自己这种“无视”的行为沾上了道德瑕疵,特别是这些“乞讨”人员通常会在每个人面前等上一二十秒钟才放弃去寻找“下一个目标”,这一二十秒钟足以让人内心煎熬。

当然,这也许是老T反应过度了,毕竟已经多年没遇到过“乞讨人员”,而这种“过塑”的方法,其实也很正常。真要是拿一张赤裸的A4纸每天满大街跑调查,可能那张纸早就被“折腾”得不成样子了,“过塑”确实也算正常操作。

不过那次调查确实也给老T留下个悬念。那次调查用得是手机问卷形式,调查人员问一道题,我回答,然后她就将我的答案输入进去。我提出,要不你把手机给我,我直接边看边点答案,速度更快。但她不同意,说违反规定流程。这个事情也一直让老T百思不得其解。我自己答题不是更能体现我的真实意思吗?如果我回答的是A,你填的是B,岂不是就偏离了“真实的民意”。每每回想起来这个事,都觉得有点“稀奇古怪”,直到今天,老T才算是把这个问题给搞懂。

为什么我们很少遇到民调?

如果看国外新闻,不难发现,动不动就是这个支持率、那个满意度,各种民意调查满天飞,感觉他们天天都在打电话搞民调。反观咱们,接到一个正经的民调电话,简直能当成个稀罕事跟人家讲半天。如果深入琢磨一下,老T觉得,这背后原因还是挺复杂的。

首先,“民调”这个东西的历史发展就不一样。像美国的盖洛普民调,从上世纪30年代就开始了,发展了快90年,已经成了美国政治经济生活里的一部分,老百姓也习惯了。而咱们国家,虽然很早也有调查活动,例如最著名的《湖南农民运动考察报告》,基本就是凭一己之力,走村串户用“脚”丈量出来的。但真要像西方那种大规模的搞社会调查,其实是在改革开放后才慢慢发展起来。

这就引出了第二个关键点:谁来搞民调? 国内的民调机构,大多和统计部门或党政机关关系密切,完全独立的第三方机构比较少。这跟西方遍地开花的独立民调公司很不一样。这意味着,即便有调查,也多是官方背景的,问的问题也常是政府关心的议题。不像国外,什么稀奇古怪的社会话题都可能被拿来做民调。

最后,也是最现实的一点:咱们普通人的“戒备心”太强了。 想想我妈的反应,再看看自己,看到陌生号码,第一反应是不是“推销还是诈骗”?直接挂断是标准操作。在这种环境下,民调电话的接通率可想而知。政府有时候还得发通知,苦口婆心地劝大家:“看到‘12304’别挂,我们是正经调查!” 但说实话,这种宣传能覆盖到多少人呢?所以,不是“运气不好”接不到,而是这套系统本身和咱们普通人的日常生活,连接得就不那么顺畅。

调查员不让碰手机是什么原因?

回到开头老T那个困惑:为啥调查员宁可自己费劲输入,也不让我直接填问卷?

今天查了资料才明白,这背后其实牵扯到民调的“准确性”这个核心问题。他们用的方法叫“计算机辅助电话调查”(CATI),理论上,如果样本足够大、足够随机,结果是能反映一定真实情况的。

但问题就出在“如果”上。不让受访者碰手机,一个很重要的原因,可能是担心受访者 看到完整问卷。万一看到后面有关于“对社区民警工作是否满意”或者“扫黑除恶成效如何”这类问题,前面的回答会不会不自觉地进行“修饰”?或者,看到问题选项的设计,会不会产生某种引导性的联想?他们需要的是受访者“第一反应”的答案,而不是经过深思熟虑、甚至自我审查后的答案。由调查员逐题询问,能在一定程度上控制这种“信息污染”。

另外,把手机给受访者操作,不可避免会出现一个问题是,就像老T一样,觉得题目多、太麻烦,一个题目一个题目答,速度太慢,不如快速点完答案完事,可能导致结果出现严重偏差。

国外的民调科学吗?

老T记得去年曾看到一则新闻,提到广州是全国唯一一个允许外商投资搞社会调查机构的城市。当时也觉得挺诧异,怎么会在这种领域有门槛。但在前几个月,老T研究“清廉指数”那个调查报告的时候,突然发觉这社会调查,还真有必要限制国外机构进来。

有兴趣的可以回头看看老T之前写的那篇文章 全球清廉指数是个啥玩意 ,

这里就挑几点讲讲。简单说,那个清廉指数调查,看着高大上,其实就是一堆二手数据堆砌,而且几乎每个数据来源都经不起推敲,一些调查,在14亿人的中国问几百人就得出结论,而相同的调查在总人口几万的袖珍国家却调查了上千人;一些调查,在发展阶段不同的十几个国家答题数据能完全一样,丝毫不顾及社会文化治理区别;一些统计方式明显存在人为操作,放大西方和南方国家差距。更别说背后一大堆都是 USAID 定向资助的机构,哪里是民意调查,完全就是个定向抹黑工具。

老T也不是说国外民调一无是处,人家发展确实早,有自己一套行事逻辑和规则,但往往那些逻辑和规则都只是为特定对象服务,成为操纵民意的工具。

相比起来,国内目前这些调查,更多的是倾听民意的渠道,区别也就不言自明。

至于最近网传有些学校瞎搞的什么满意度调查只有“非常满意”和“满意”两个选项的,老T这里也就不再多喷,大家懂的都懂。

#民意调查 #民调稀缺 #调查员代答 #戒备心 #cati系统