如何选购显示器:微星 272URDF E16 双模显示器使用问题

多年来,一直未使用过高刷新率的显示器,这次趁着 618 优惠活动,买了款微星型号为 272URDF E16 的显示器,主要是槽点太多,所以单开一篇文章讲讲使用过程中遇到的那些问题,以及一些显示器选购方面的个人教训。

显示器选购需求

我此前有 3 个显示器,3 套搭配方案,其中最新一个显示器都是 5 年前购买的 AOC 卢瓦尔。

- ThinkPad P53 + Benq PD2700U 4K 60Hz

- intel NUC 11 + AOC LV273HUPR 4K 60Hz

- Redmi Book 14 2024 + Dell U2412M 1080P 60Hz

前些天添加一台台式机后,台式机和 ThinkPad P53 一直在共用明基 PD2700U 显示器。但总感觉有点怪怪的,因为台式机玩游戏时,FPS 能达到 500 多,可显示器依然是 60Hz,明显搭配不怎么合理,于是想新购一台显示器。

面板

我此前选购明基 PD2700U 和 AOC LV273HUPR 主要需求都是色彩准确和颜色丰富。这两款也是当年热门的中端显示器,前者购入价 3999,后者购入价 2999,都使用的是 IPS 面板。

但到 2025 年的当下,或许 IPS 不再是最佳选择,毕竟更强的 OLED 面板已经广泛铺货。

不过,我这次购入显示器主要为了玩游戏,在性价比驱动下,高刷新率和低延迟的 Fast-IPS 似乎是唯一的选择。

另外,我并不是追求极致高刷的用户,不想显示器就只能玩游戏,像 500Hz 以上的 TN 屏,显然不是我的需求所在。

刷新率

目前主流价位(2000 以下)的 Fast-IPS 高刷显示器,主要有 144Hz 160Hz 180Hz 240Hz 320Hz 等选择。我个人觉得,上到 160Hz 就差不多了,比 60Hz 快了两倍多,除非眼睛使劲盯着屏幕某个地方的变化看,不然很难判断出与 320Hz 的区别。

分辨率与尺寸

分辨率与尺寸是购买显示器时最头疼的选项,当前主要是在 24 27 32 三个尺寸间纠结,其中 24 寸主要与玩游戏有关,除非预算特别低或其他特殊需求,不然很少会考虑 24 寸及以下显示器了。

在 FPS 游戏里边,24 寸应该说是黄金尺寸,再大的话,一般人眼就难以捕捉到画面边缘信息,一旦错过信息,则很容易导致误判。

分辨率方面,24 寸 1280x960 的 4:3 比例分辨率,是当前 CS2 游戏中最佳选择。这是一个沿袭了近 20 年的分辨率选择,我在 20 年前购买第一台电脑时,就是的用二手 17 寸索尼特丽珑 CRT 显示器,那时显示器最大支持 1600x1200 分辨率,而玩 CS1.6 时则调整到 800x600 或 1024x768 分辨率。

在主流游戏都在拼 4K 画质甚至 8K 画质的当下,CS2 可谓是一股清流,一举带火了低分辨率显示器的销量。甚至有专门为 CS2 开发的高刷小屏显示器,售价普遍在 5000 元以上。

不过,我早已过了硬核 FPS 玩家年龄,现在都是佛系玩,也没必要刻意追求小屏和低分辨率。此前一度纠结在 32寸 2K 与 27 寸 4K 两个选项上。

最终,还是选了 27 寸,主要原因是家里原本两个 27 寸,如果突兀来个 32 寸的,双屏扩展时,好像有点怪怪的。

接口

显示器接口是一个很多人忽略的问题。我现有的明基和 AOC 显示器都有着比较丰富的接口。比如明基 PD2700U ,有 HDMI2.0 DP1.2 Mini-DP 1.2 三个输入接口,1 个 DP 输出接口,以及 2 个 USB-B 输入接口和 4 个 USB-A 输出接口,另外还有个 3.5mm 音频接口。这些接口足够满足我两台电脑同时使用一个显示器的需求。

但是我在查找当下在售的显示器时发现,2000 元以下的显示器里边,除了个别办公用的 60Hz 显示器之外,游戏显示器里边几乎没有一款能支持这么多接口的,大部分就只有 DP 和 HDMI 接口,少数会增加一个 3.5mm 音频接口。

显示器多接口的易用性,让我选择又犯难。游戏显示器这边,能够支持丰富接口的,几乎都是 OLED 旗舰产品,售价基本都在 4000元 以上,与我这次选购需求显然有比较大的距离。

竞品选择

我挑选了 4 款 27 寸 Fast-IPS 面板的双模显示器作为竞品选择,它们都拥有 4K 分辨率,可供日常使用,都拥有低分辨率下的高刷新率性能,足够游戏使用。

| 品牌型号 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新率(4K/1080P) | 显示接口 | 其他接口 | 标价 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 红米 G27U | 27" | 4K | 160Hz/320Hz | DP×2, HDMI×2 | 3.5mm×1 | 1599 |

| 华硕 XG27UCG | 27" | 4K | 160Hz/320Hz | DP×1, HDMI×1 | USB-C×1, 3.5mm×1 | 2699 |

| 微星 272URDF | 27" | 4K | 160Hz/320Hz | DP×1, HDMI×2 | 3.5mm×1, USB-A×2, USB-B×1 | 1799 |

| AOC U27G4 | 27" | 4K | 160Hz/320Hz | DP×1, HDMI×2 | 3.5mm×1 | 1699 |

在 618 期间,这些显示器都有或多或少折扣,以及国家补贴,例如红米 G27U 叠加国补能降到 1200 元,我最后选择购买的微星 272URDF 是 1350 元。

微星 272URDF E16 双模显示器使用情况

经过一段时期使用,我对这台显示器总体还是比较满意,起码在玩游戏时达到了预期要求,相比之前 60Hz 的显示器,游戏时的画面撕裂感明显没有了,操作起来感觉更为流畅。

在显示效果方面,调整显示器为显示模式为“用户模式”,并开启 Windows 系统 HDR 功能后,整体色彩相比明基 PD2700U 没有太大显示差距,毕竟这是相隔 8 年的产品,新的 Fast-IPS 再拉跨,基本素质也提上去了。

但是在使用过程中有几个问题还是比较糟心。

接口数偏少

我原本以为微星这个显示器对我来说只是少了 USB 接口,但没想到,最后使用时发现是显示接口少了。

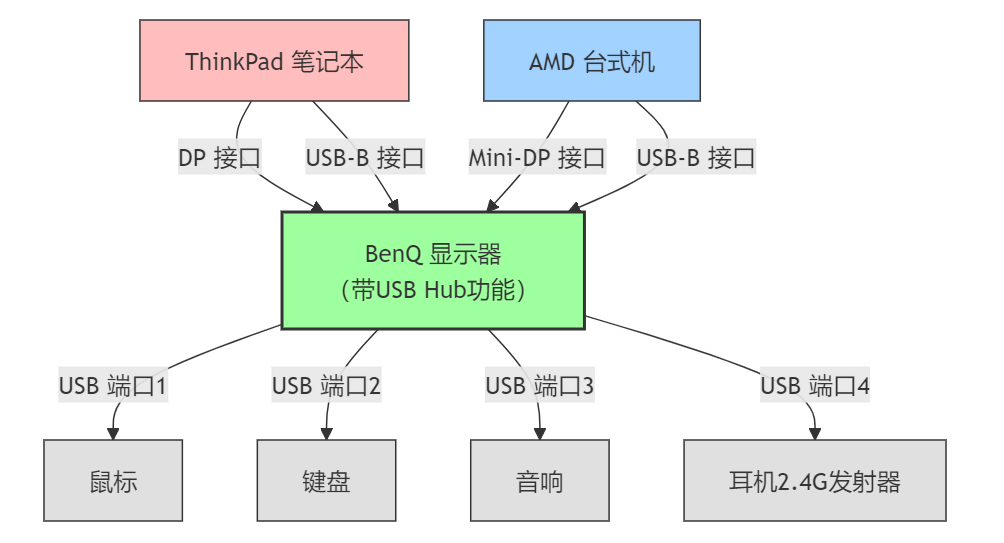

此前,我的 ThinkPad P53 和明基 PD2700U 以及用来链接两者的 ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 扩展坞都使用的是比较老的 DP1.2 和 HDMI 2.0 接口,其中 HDMI 2.0 接口无法支持 10bit 输出,导致我长期只用 DP 线连接。

| 接口类型 | 带宽 | 4K配置 | 色深 | 实现方式 | HDR支持 |

|---|---|---|---|---|---|

| DP 1.2 | 17.28 Gbps | 4K@60Hz RGB 4:4:4 | 8bit | 原生无损 | 有限 |

| 4K@60Hz 4:2:2 | 10bit | 色度抽样(画质损失) | 有限 | ||

| DP 1.4 | 32.4 Gbps | 4K@120Hz RGB 4:4:4 | 10bit | 原生无损 | 是 |

| 4K@144Hz RGB 4:4:4 | 8bit | 原生无损 | 是 | ||

| HDMI 2.0 | 18 Gbps | 4K@60Hz RGB 4:4:4 | 8bit | 原生无损 | 有限 |

| 4K@60Hz 4:2:0 | 10bit | 色度抽样(画质损失) | 有限 | ||

| HDMI 2.1 | 48 Gbps | 4K@120Hz RGB 4:4:4 | 12bit | 原生无损 | 是 |

| 4K@144Hz RGB 4:4:4 | 10bit | 原生无损 | 是 |

又因为 ThinkPad 雷电 3 扩展坞在外接显示器时,DP 和 HDMI 无法同时使用,要么两个 DP 要么两个 HDMI,所以我在接双屏使用时,也都是用的 DP 接口。

原来在使用明基和 AOC 或戴尔组双屏时,都用 DP 接口还没啥问题,但这次换微星显示器后才后知后觉,微星居然只有 1 个 DP 接口,直接导致我没法用 ThinkPad 同时接明基和微星两个显示器(这种情况下,我只需要微星运行在 60Hz 就行了,毕竟不需要这款老笔记本继续玩游戏)。

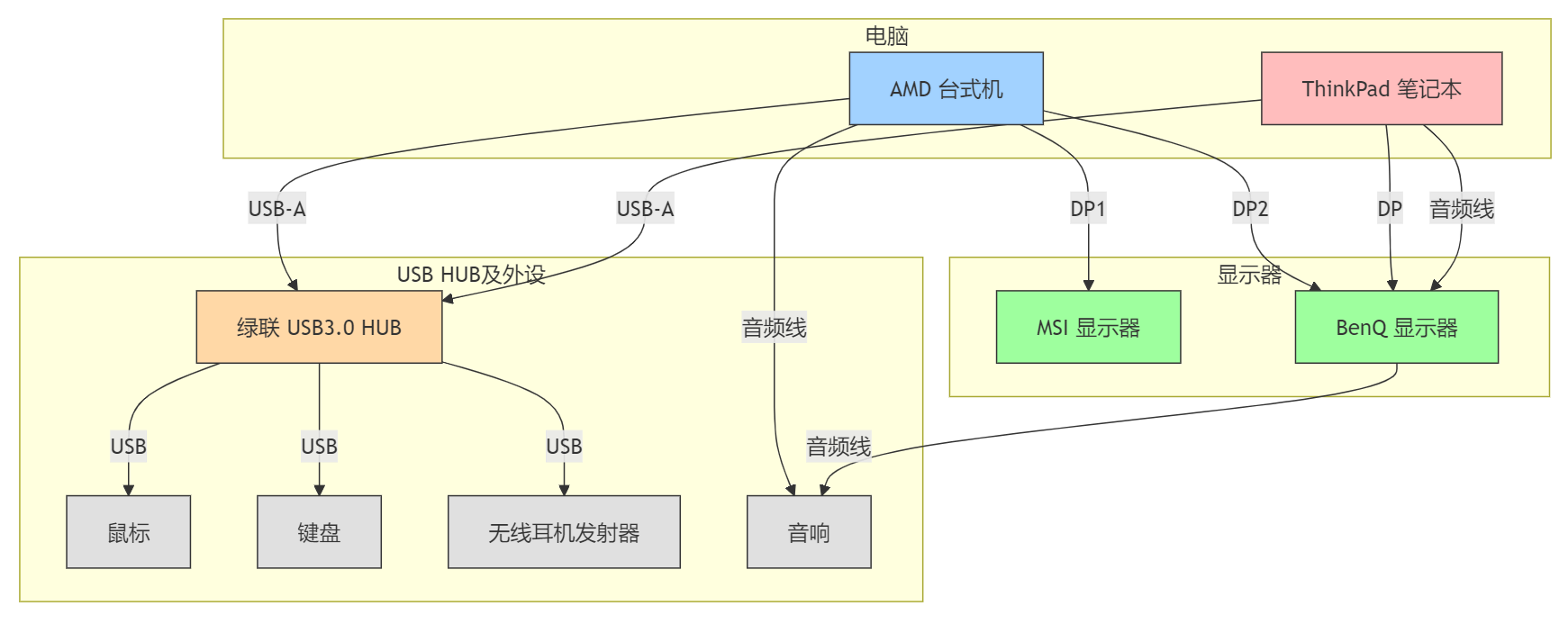

一个折中的方案是,我的台式机用 HDMI 接口连微星显示器,DP 接口连明基显示器,把微星上的 DP 接口让给 ThinkPad。我也是按照这个方案购买了 HDMI 数据线。

结果万万没想到,我的 RTX 2080 显卡又不支持 HDMI 2.1,它上边共 5 个输出接口,其中 3 个 DP1.4a, 1 个 USB-C 都可以通过 DSC 技术支持这款微星显示器的 4K 160Hz 10bit HDR(略微压缩画质情况下),但 HDMI 只能支持到 4K 120Hz。毕竟 DP1.4a 也拥有 32.4 Gbps 带宽,而 HDMI 2.0 只有 18 Gbps 带宽。

到这里,也就没啥办法了。只能台式机接双显示器,ThinkPad 目前没办法接双显示器。

唯一希望是后续我可能会更换 RTX2080 显卡,比如 RTX5070 之类的(相比 RTX 2080 当年的价格,RTX 5080 实在太贵),新显卡都有 HDMI 2.1 接口 ,问题也就迎刃而解。

显示器按钮很难按

以前没想过,显示器上的按键居然能成为吐槽显示器的理由。

但不得不说,现在这些放置在背面的显示器按钮,按起来真是太别扭了。相比而言,我还是更喜欢放置在底部的按钮。

主要是我的显示器放置的位置很低,显示器下方基本没有留出多少空间,导致伸手进去按时,手部操作受限。

特别是这么一款双模游戏显示器,需要经常性进行显示器设置。例如,调整双模模式,调整游戏和普通画面模式,设置显示刷新率,调整它的一些游戏设置等等,这个问题也就显得比较突出。

双模切换比较头疼

我到现在还没太搞懂双模切换的逻辑,很容易搞错设置。

主要是设置分辨率、刷新率的切换,总共有 3 个地方需要调整。

- Window 系统中分辨率和刷新率设置。

- 游戏设置中分辨率和刷新率设置。

- 显示器上双模切换。

一旦搞错顺序,很容易出问题。比如,有时进入游戏后发现刷新率只有 120Hz 或 160Hz,甚至 60Hz;有时在游戏中调整分辨率时,发现画面只在显示器的左上角显示;有时调整完显示设置,发现鼠标怎么点也点不中游戏中的设置项目,就像错位一般;有时调整完设置后,鼠标箭头都找不到了。

我理解是,在正常使用 4K 160Hz 过程中,直接在显示器切换双模到 1080P 320Hz 即可。但实际上,在未进入游戏前就需要先切换双模,让显示器先进入 1080P 320Hz 状态,进入游戏后再通过游戏设置确认显示模式。

由于我不止玩一款游戏。比如,CS2 我需要低分辨率 320Hz,而 Fortnite 我更喜欢 4K 160Hz。

因此在设置这些显示模式过程中真是很糟心,经常是进入游戏后才发现又搞错了。

总结

我此前从未在购买一个电脑硬件的过程中,花过这么长时间,折腾这么久,这次真是有点蛋疼的感觉。

总的来说还是消费降级所引发的连锁反应,按照以往的搞法,大概率也就是戴尔 U3225QE 或者雷鸟 U9 这类产品了。

可惜再也回不到从前。

目前接口情况

#显示器评测 #高刷新率 #显示器选购 #接口问题 #双模切换