当我在大学现场听罗翔老师讲课时,我在听什么

最近,老T有幸回到自己母校佛山大学,现场聆听风靡网络的罗翔老师过来讲课,感觉内心总有一种莫名的思绪在翻滚,但也不知道该怎么描述,于是,只好想到啥就说点啥,并就此记录下来。

大家都是法盲

从事法律工作十几年来,老T时常感到感到无助,怀疑是不是因为自己能力水平太差,是不是因为自己当年读的大学层次不够,总是出现本领恐慌甚至有点自卑,面对同行的专业素养和能力,经常手足无措。有时候面对新问题不知如何下手,面对困难问题不知从哪切入,面对一些无可奈何的事情,总是内心挣扎。

这次,罗翔老师讲课的地点在佛山大学仙溪校区,也是我大学最开始的地方,在这里,我度过了人生中最为轻松快乐的时光。或许也是因为大学时过的太过安逸、舒适,以至于后来进入社会不断遭受挫折,由“从从容容、游刃有余”,逐渐演变为“匆匆忙忙、连滚带爬”。不过,无论如何还是庆幸自己当年高考选择了佛大,选择了法学这个专业,虽然毕业后磕磕绊绊,四处碰壁,但最终,又回到了佛山,重拾了法律工作。

在罗翔老师的授课中,贯穿整场的一条主线是“我是法盲”“大家都是法盲”。他列举了大量刑事司法实践案例,这些案例中绝大多数都是涉及各类部门法,包括行政法、经济法、自然资源与环境保护法、国际法等等,每当提到这种跨部门法的案例时,他都会不由自主拉长音调,自嘲自己真是个“法盲”。

的确,目前我国法律体系之庞大,毋庸置疑。比如他讲到一些“购买什么品种鹦鹉构成犯罪?” “用弹弓打麻雀在什么时间、什么地点构成犯罪?”“自己网上海淘购买哪些药品会构成犯罪?”“薅联程飞机票羊毛是否构成犯罪?”“无证办广场舞培训班是否构成犯罪?”等等。

事实上别说一般法律工作者,就算专门研究这些领域的学者,也很难在短时间内得出答案,甚至很多时候,研究得出的结论还可能是错误的,因为部门法之庞大,有些时候不仅涉及国家层面规定,还得考虑省级以下甚至县一级行政机构的文件,而研究过程很难做到事无巨细。就连刑事司法这种需要严格遵循“罪刑法定”原则,理论上只能由全国性法律进行规制的领域都如此,其他民事、行政等领域就更加复杂了。

罗翔老师特别提到《教育法》第44条的一个规定:受教育者(包含受学校教育的学生,受职业培训、继续教育的从业人员,甚至受公司组织学习培训的职工)应当履行努力学习,完成规定的学习任务的义务。但这种“努力学习”如何评价,从宽泛意义上来讲,可能上至所有课程取得满分、上课不走神,下至不缺课、不挂科等等,导致几乎所有人都可能在违法。只是这种“违法”没有规定处罚方式,但并不意味着没有违法。

老T在工作中也曾遇到过这类问题。比如在某涉众案件中,出现某个群体普遍违法的情况下,是否真就要按照刑法条文,对他们全都按照犯罪处理。毕竟,作为一个普通老百姓,很多时候,还真就不知道这种行为是犯罪,甚至老T如果不是反复研究对比确认,在事前也没法按经验和直觉评价这种行为是否构成犯罪。只是在案件调查过程中,通过不断搜罗各种法律法规和行政规定,才发现,哦,原来这也能构成犯罪啊。

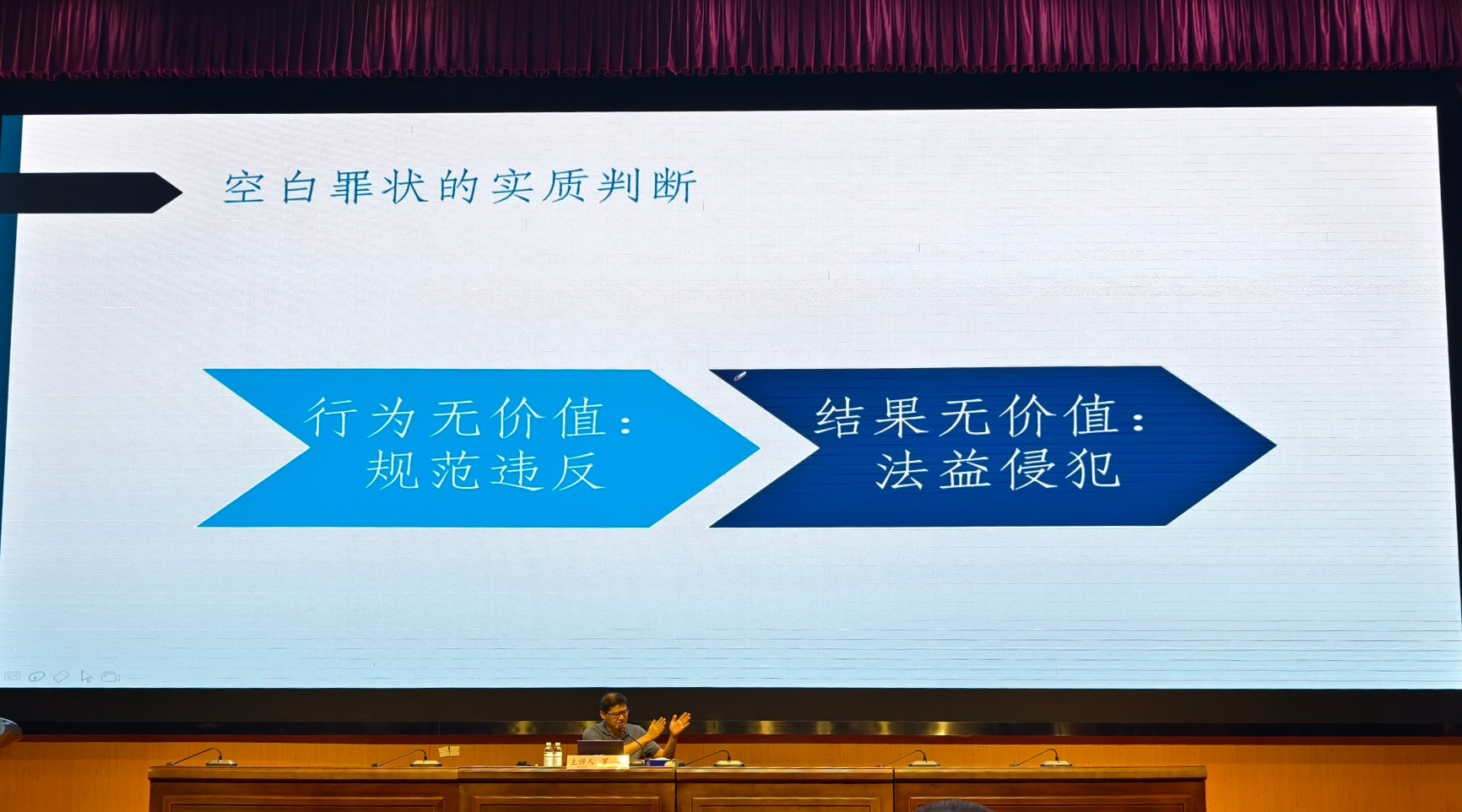

授课后,我也听到有人在走出报告厅时闲聊,说罗翔老师在讲课中提到“需要同时满足行为无价值与结果无价值才能构成犯罪”这种说法有问题,与目前的刑事司法实践有很大出入,为什么授课过程中主办方没有及时叫停。

老T当时就一愣,回忆授课过程中似乎有这么个情况。但回到车上仔细查看自己当时拍摄的PPT发现,罗翔老师其实是在对于“空白罪状”的实质判断时提出来的。对于“空白罪状”这种刑法没有直接规定某一犯罪构成的特征的情况,说需要同时满足两个条件,倒也不是“歪理邪说”,起码在罗翔老师所列举的案例中,都是有合理性的。只是在司法实践中,确实有部分通过“空白罪状”描述的罪名(如危险驾驶罪),其构成要件的满足有时并不严格遵循罗翔老师所分析的案例中那种“行为无价值与结果无价值同时被深度评价”的模式,尤其当法规本身对构成行为有较明确规定时。

当然,也就是课后这个小插曲,不由得让老T一阵后怕。一个近似于“望文生义”的想法,如果真的有人“上纲上线”,很可能就会给这场授课带来“无形的阴霾”。也就幸好这次活动是在高校举办,当然,也可能是主办方事先就对地点选择上有一定的考量,这场高质量的授课,最终能够顺利进行、圆满完成。

名师一直在身边

获悉罗翔老师要来佛大讲课后,我就一直在思考一个问题。如果我当年高中能更努力些,能多考40分进中国政法大学的话,那在罗翔老师这样的“名师”教诲下,会出现什么样的结果。

特别是当我现场看到罗翔老师出场时,他那似乎比我们湖南人平均高出半个头的身高,真让我怀疑他到底是不是湖南人?也正是这种现场观感的反差,让我立马回想起自己大学时的刑法老师彭老师,毕竟彭老师的身高也算是我们“江湖老表”中身材瘦小的代表了。

犹记得,彭老师给我们上刑法课时还是个“年轻小伙”,性格随和、谦逊,但一幅略带色泽的眼镜,总是让人感觉捉摸不透,特别是笑着给大家提问时,也总会让人感觉这些问题背后肯定有“坑”。不过也正是因为彭老师上课时不喜欢照本宣科,而是经常喜欢讲一讲自己的学习、生活经历,谈一谈对社会上发生的一些典型案事件看法,问一问大家对理想和未来的憧憬是什么,顺便吐槽一下刑事司法实务中的一些弊端,这些做法都让我们倍感亲切,感觉像是一位兄长在跟大家唠家常,为严肃的刑法学习课堂,增添了很多轻快的元素。

特别是彭老师在课堂上自述的个人经历,一直让我记忆犹新,并且在我日后工作过程中,每当接触到与他类似经历的朋友时,总能第一时间想起他。

简单说就是,彭老师出生江西农村,家庭清苦,虽然读书刻苦,成绩也很好,但在家庭压力下,不得不选择“中专师范”这条当时在农村能迅速改变命运的“最优路径”,一毕业就能回到乡下教书,捧上无数农村人羡慕的“铁饭碗”。但也就是在乡村中学教书的过程中,让他更加坚定“读书改变命运”的信念,怀揣着大学梦想,在职期间拿到大专学历并在后来考上郑州大学研究生,从此“鲤鱼跃龙门”成为一名大学老师。

彭老师在佛大法学院(此前叫政法学院)教授刑法学长达11年,到我们毕业那年,他离开了佛大,去到苏州大学王健法学院。由于他离开了广东,加上我们也毕业进入社会,之后关于他的消息就很少了。

趁此机会,我也在网上简单搜索了一下彭老师名字,看能否找到他近况。没想到,就是这一查,让我瞬间感慨万千。

今年6月,彭老师已经调去中国政法大学,现在是中国政法大学教授,博士生导师,证据科学研究院院长。另外,让我感到惊讶的是,中国政法大学这个证据科学研究院,居然还设有人文社科类大学极其罕见的教育部重点实验室,由工程院院士担任主任,也算是在一定程度上打破了“文科大学无院士”的壁垒。

当我把这个信息转发到大学班级群时,班主任老师立马在群里回复:“彭教授是我国少有的高产法学家”。

原来,“名师”一直就在我们眼前,原来我们也一直都是罗翔老师这样的“名师”所教出来的学生。再回头看看自己先前的想法,不禁一阵唏嘘,深感愚蠢。

个人奋斗也要考虑历史进程

本来这篇文章在前天听完罗翔老师讲课后,我便打算开写。但考虑到今天又有一场中国政法大学原校长黄进老师的授课,故此想一并记录一下。

相比罗翔老师在网络上的“出圈”,黄进老师,主要是在法学界、高校领域广受赞誉。他是新中国培养的第一位国际私法专业博士,首届“全国杰出青年法学家”,对我国涉外法治发展作出过突出贡献。

虽然两场活动都有律师协会参与,但与前边罗翔老师授课存在区别的是,黄进老师这场授课地点是在政府机关礼堂。从授课风格上来说,两者就有一定差异。

黄进老师这边的授课,主要还是偏向于理论阐释,从涉外法治的概念和内涵,到我国涉外法治事业的发展历史回顾,以及如何推进涉外法治建设等方面作了系统介绍。

老T此前也多次听过这类课程,特别前几年在西北政法大学培训期间,第一次系统接触到涉外法治这个概念时,给我留下极其深刻的印象。当时授课老师还特地展示一组数据,描述我国涉外法治事业面临的困难,让在场每个人听了都感觉不是滋味。

在全国近70万律师中,能够从事涉外法律实务的律师不足1万人,能够在境外参与诉讼、仲裁庭审的律师不足300人,能够在WTO等国际组织争议解决机构中提供国际法律服务的律师不足30人。在涉外法治规则和体系构建方面,目前我国在进出口贸易中选用外国法的比例占到95%以上,在国外开庭或仲裁的败诉率高达95%以上,国内涉外机构处理的案件95%以上都是内地加港澳台的案件。在联合国机构中,来自中国的公务员比例不足中国缴纳会费比例的1/15,其中从事法律事务的几乎为零,在国际法律规则构建方面,目前我国很难有话语权。(2022年)

总体来说,涉外法治这个领域,仍然是我国当前甚至未来很长一段时间,需要补上的短板。而黄进老师的授课,其实也更多的是在呼吁大家重视、支持和参与涉外法治建设事业。

如同改革开放初期,整体法治建设事业的万象俱兴的局面,像黄进老师这样的先行者,勇闯国际私法这种“无人区”,为后来者奠定了坚实基础。当今,随着对外开放的广度和深度不断扩展,涉外法治领域仍然有大量新的“无人区”等待国内法学法律工作者去开拓。老T个人工作闲暇之余,也一直非常关注这些问题,此前从普法层面简单写过几篇文章,或许也是一种对抗那无处不在的“法盲”焦虑的方式吧。